ことから:しりとりのすゝめ

こんにちは!ことばの教室 言語聴覚士です😊

とっても暑い夏もようやく過ぎ、朝晩に涼しさを感じられるようになりましたね。

ここあーる・そえるのみんなは、暑い夏を存分に楽しんだようです!

夏休み中の車でのおでかけでは、いつもより長い時間車の中で過ごすこともあったと思いますが、そんなときに家族みんなで盛り上がれる遊びといって『しりとり』が頭に浮かぶ人も多いと思います。

しりとりの良い所は、なんといっても特別な道具が無くても、いつでもどこでも気軽にできることですよね。そこで、今月は「しりとり遊び」の素晴らしい力についてお話したいと思います😄

しりとりは言語発達を促す最適なツール

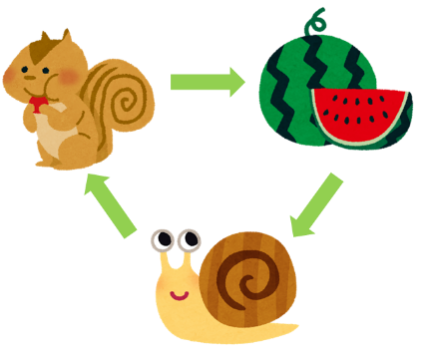

しりとりは、言葉の最後の文字を使って次の言葉をつなげるシンプルな遊びです。「ん」で終わる言葉を言った人が負け、というルールは皆さんご存知ですよね。

この身近な遊びは、平安時代から楽しまれてきたともいわれる日本の伝統的な言葉遊びで、子どもの言語発達を促すとても有用なツールなんです。

1.語彙力アップ!言葉の引き出しを増やす

しりとり遊びをしていて、例えば、「らいおん」の「ん」で負けそうになったとき、「ん」がつかないように「ら」から始まる別の言葉を必死で探したりしますよね。この時、頭の中の言葉の引き出しから普段使わないような言葉を探し出すことで、語彙を増やすきっかけになります。

また、しりとりを通して、今まで知らなかったものの名前などさまざまな言葉に触れる機会も増えることになりますね。

2.「拡散的思考力」を高める

しりとりで養われるのは、語彙力だけではありません。

相手の言った言葉の最後の音から、たくさんの言葉を思いつく力が必要です。このように、1つの情報からさまざまなことを思いつく力を「拡散的思考力」といいます。しりとりは、この拡散的思考力を高めるトレーニングになるのです。

3.「音韻意識」を育てる

しりとり遊びができるようになる年齢の一般的な目安は4~5歳頃とされています。これは、音韻意識能力が4歳頃から身に付いてくるからであり、しりとりを行うためには「音韻意識」という能力が欠かせないのです。

しりとりは、相手が言った言葉の最後の音を正確に聞き取る必要があります。この言葉を構成する「音」を理解し操作する力が「音韻意識」であり、文字の読み書きとも深く関係する重要な能力なのです。

4. 聞く力と集中力を育む

しりとりは、相手の発言を聞き、その最後の音から新たな言葉を考えるという一連のプロセスを通じて、集中力と思考力を自然に鍛えられます。

最初は単純なやり取りでも、何度も遊ぶうちに「次はどんな言葉を言おうか」「相手はどんな言葉で返してくるだろう」といった複雑な思考が発達し、集中力も養われるのです。

5. コミュニケーション能力の基礎を築く

しりとりは、必ず相手が必要な遊びです。相手の言葉をよく聞き、理解し、適切に答えるというプロセスは、コミュニケーションの基本を学ぶために役立ちます。

「聞く力」や「相手を意識する力」は、しりとりを通じて自然と身につく重要なスキルなのです。

日常のスキマ時間でしりとりを楽しもう!

しりとりは、特別な準備がいらないので、日常生活のちょっとした時間に取り入れることができます。

・スーパーでのお買い物中:食べ物の名前だけでしりとり🍙🍎

・お風呂:お風呂を上がる前に「10数える」代わりに「しりとり10往復」

・車や電車での移動中:見かけたものの名前でしりとり

また、いろいろなルールをお子さんと一緒に考えて遊ぶこともおすすめです👍

・文字数制限しりとり:言葉の文字数に制限を設ける

・2文字ずつしりとり:前の人が言った言葉の最後の2文字を使って次の言葉を考える 最後に「ん」がついても負けにはならないが、最後から2文字目に「ん」がついたら負けになる

・お話しりとり:単語ではなく文章でしりとりをして物語を作る etc….

ただの遊びに見えるしりとりには、子どもの成長を促すたくさんの要素が詰まっています。ぜひ、今日からお子さんと一緒に、遊びながら楽しく言葉の力を育ててみてくださいね(❁´◡`❁)